Mots de passe, Schibboleth

« Va le crier, le Schibboleth

Là-bas, dans la patrie étrangère : Février. No pasaran »

Paul Celan, Schibboleth (1954)

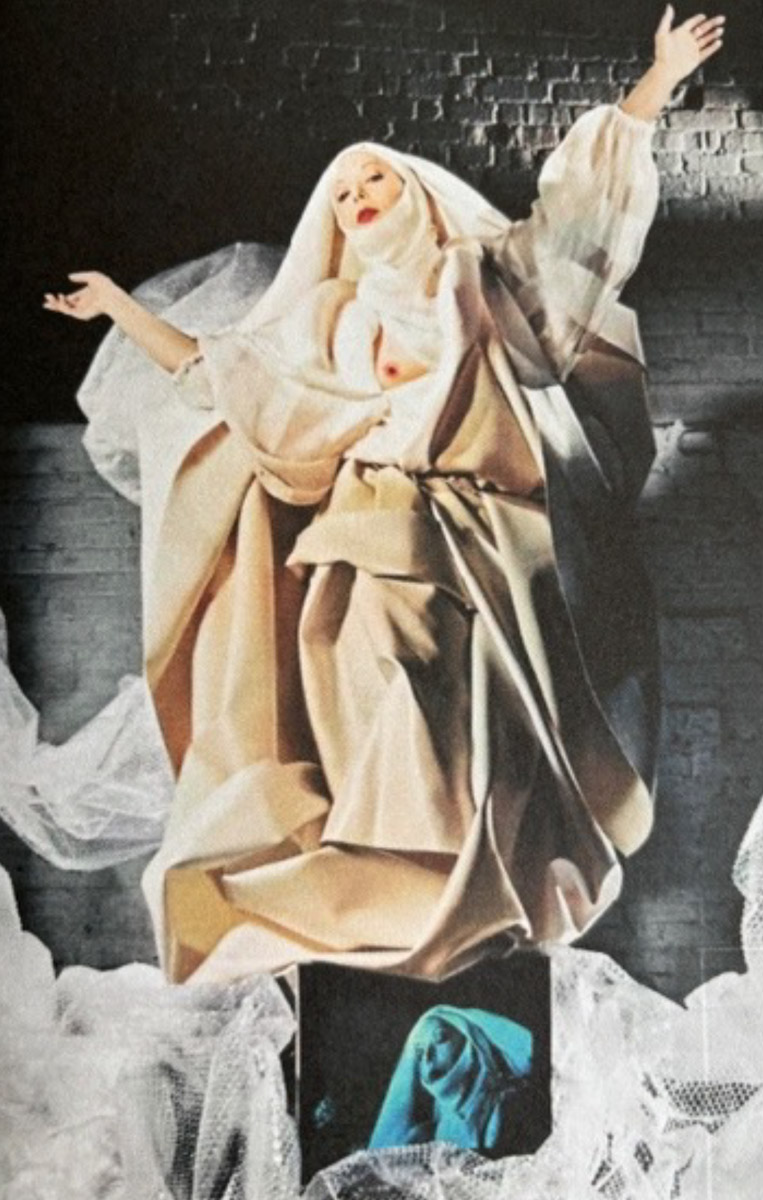

« Ce qui dans l’amour est aimé, c’est ce qui est au-delà du sujet, c’est littéralement ce qu’il n’a pas » : ce bel aphorisme lacanien (Livre 4,128) rappelle qu’Éros est ce dieu de l’amour qui est mouvement, symbole de possibilités et d’énergies vitales inconnues, véritable dépassement de soi pour l’au-delà d’un.e autre. Aimer c’est tendre vers l’Un. L’amour ressemble, écrit Lou Andréa-Salomé (1986, 32) « à des exercices de natation avec une bouée : nous faisons comme si l’autre était lui-même la mer qui nous porte ». L’amour est rencontre, évènement autre qui oblige un autre regard, un autre discours. A l’opposé, Thanatos est une pulsion de mort, retour à l’inerte, à l’effacement, au silence, c’est une pulsion de destruction, support de l’agressivité, de la haine. Éros et Thanatos, deux pulsions qui s’affrontent dans le psychisme, pour une érotique du montré/caché, pour la sublimation des forces obscures de l’Éros. L’amour contient en lui tous les excès, de l’égoïsme et de la bienveillance, l’un et l’autre transmués en passion. Aimer peut signifier s’aliéner lorsque la demande d’amour, inconditionnée, absolue, engage l’être en l’assujettissant à un autre. Il importe alors de s’en dégager, se séparer afin de retrouver le bruissement incessant de la vie. Seul l’amour a la force de déjouer les forces de destruction, de faire plier la jouissance pour le désir, il supplée à l’absence de rapport sexuel. L’Agapè est amour divin, idéalisation d’une quête impossible d’union où se mêle extase et mystique. Ainsi, la statue de Sainte Thérèse (1647-1652) du baroque Bernin qu’ORLAN sexualise, découvrant son sein dans une mise en scène, féministe, transgressive, joyeuse de créatrice dévoilant le sexuel de l’extase.

Créer.

« O Lou, dans un poème qui me réussit, il y a beaucoup plus de réalité que dans n’importe quelle relation, ou inclination que je puisse ressentir ; là où je crée, je suis vrai, et je voudrais trouver la force de fonder ma vie intégralement sur cette vérité, sur cette simplicité et cette joie infinie qui me sont données quelquefois. »

Rainer Maria Rilke, Lettres à Lou Andréa-Salomé, 8 août 1903.

Niki de Saint Phalle affirme : « En 1961, j’ai tiré sur des tableaux parce que tirer me permettait d’exprimer l’agressivité que je ressentais. Un assassinat sans victime. J’ai tiré pour parvenir à cet instant magique, à cette extase. C’était un moment de vérité, je tremblais de passion lorsque je tirais sur mes tableaux. » (Cat. Centre Pompidou, Paris, 2009, 52). Créer résulte d’un bouleversement intérieur, une exacerbation, une mise en question des normes, externes et internes, une traversée des périls. L’objet est un objet métaphorique pour le/la créateur/trice lui/elle-même. L’artiste se saisit de ressources psychiques inemployées, et le dépassement créateur ouvre à la recréation d’un monde. Par l’arrachement, la transformation, il vise à ce qui habituellement n’est pas exprimable en l’extrayant de l’ombre, du chaos. Surgit par une mise en forme de la jouissance, un objet, un presque rien, un bord, qui permet de prendre corps, de refonder de l’Un au-delà d’un morcellement dévastateur. L’acte créateur suppose la sublimation qui est écart, essentiel ratage d’une totale satisfaction pulsionnelle, érotisation d’une perte, pour cerner un vide, une place vacante. Émerge quelque chose là où il n’y avait rien, sinon un vide dans le réel, où par définition rien ne manque, pour l’épiphanie d’une réelle présence, l’œuvre. Par un effort soutenu, une sorte de temps suspendu, la/le créatrice/teur travaille ses affects et ses ressources pulsionnelles pour l’œuvre. Celle-ci rescelle des savoirs inconnus en amont de ce qui est donné au public, fantasmes irreprésentés du/de la créateur/trice derrière ceux qu’il/elle affiche, suscite en aval, fantasmes insus et enfouis de son public. L’œuvre est une entrée en présence et en même temps, c’est d’elle que rayonne la présence. La présence, c’est quelque chose qui est en rapport avec ce qui s’ouvre, avec l’Ouvert. Et pour Lacan, inversant la perspective freudienne, c’est la/le psychanalyste qui doit apprendre de l’œuvre d’art, de toute création littéraire, plastique, artistique.

« Que veut une femme ? » demandait Freud. Le monde freudien, écrit Lacan (Livre 2, p. 305) est un monde du désir. « Le désir est un rapport d’être à un manque. Ce manque est manque d’être à proprement parler. Ce n’est pas manque de ceci ou de cela, mais manque d’être par quoi l’être existe ». Désirer est inséparable de l’amour. Aimer, c’est désirer, être hanté.e à l’infini par le désir de désir. Le désir est dans l’inconscient, refoulé, indestructible, interdit, sexualisé. Irréductible, c’est un absolu, il s’affirme. Érigé sur le pouvoir du manque, le désir est le moteur de l’imagination, de la création. Le désir tourmente, dérange, il crée le plus grand inconfort. Il oblige à travailler, à courir, à se déplacer, à transgresser, à créer. Il subvertit la loi de la morale, introduisant au-dessus d’elle, une érotique. La libido, centre de l’économie pulsionnelle, manifeste la présence du désir. Le désir enfreint, il est le bruissement de la vie. Le désir fait que le sujet est présent, il est là. Dans cette dialectique du désir, une subversion celle du « Che vuoi ? Que veut-tu ? » est celle qui conduit au désir propre du sujet lorsque ce dernier pose un « que me veut-il » ? et pour Lacan, « la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, est d’avoir cédé sur son désir. » (Livre 7, 368) Il existe deux barrières au désir afin que ce dernier ne s’abandonne à la jouissance destructive, celles du bien et du beau. Figure du désir pour Lacan, Antigone, fille née de l’inceste entre Jocaste et Œdipe, l’incarne par son irréductibilité, son courage devant la mort. Elle défie la loi de la cité, celle de Créon, pour une éthique, une loi humaine, vitale, sacrée, enterrer son frère Polynice, mettre un voile de terre sur le corps de son frère mort. Lucide, elle ne veut sauver son existence au prix de la perte de ses raisons de vivre, traits essentiels à toute éthique du désir. Antigone incarne la puissance de la pure perte. Elle se tient entre les vivants et les morts, rappelant les conditions de toute transmission, pas d’oubli des crimes et des morts. La loi à laquelle se réfère Antigone est celle de son désir absolu, celui de la vérité constitutive de l’éthique et c’est par le langage, l’affirmation face à Créon, que sa puissance d’exister s’affirme. Pour Antigone, le respect des lois non écrites relativise les lois de la cité. Elle se tient dans cet espace, ce qui la préserve et lui donne tout son éclat d’être envers et contre tout.

Désirer.

« La toute-puissance du désir reste, depuis l’origine, le seul acte de foi du surréalisme »

André Breton (1992, 256)

« Je ne voudrais coudre, piquer, tuer, qu’avec l’extrême pointe. Le reste du corps, la suite, quelle perte de temps ! Ne voyager qu’à la proue de moi-même »

Claude Cahun (2011,14)

Écrire.

« C’est dans une maison qu’on est seul. Et pas au-dehors mais au-dedans d’elle. Dans le parc il y a des oiseaux, des chats. Mais aussi une fois, un écureuil, un furet. On n’est pas seul dans un parc. Mais dans la maison, on est si seul qu’on en est égaré quelquefois. C’est maintenant que je sais y être restée dix ans. Seule. Et pour écrire des livres qui m’ont fait savoir, à moi et aux autres, que j’étais l’écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s’est passé ? Et comment peut-on le dire ? Ce que je peux dire c’est que la sorte de solitude de Neauphle a été faite par moi. Pour moi. Et que c’est seulement dans cette maison que je suis seule. Pour écrire. Pour écrire pas comme je l’avais fait jusque-là. Mais écrire des livres encore inconnus de moi et jamais encore décidés par moi et jamais décidés par personne. Là j’ai écrit Le Ravissement de Lol V. Stein et Le Vice-Consul. Puis d’autres après ceux-là. J’ai compris que j’étais une personne seule avec mon écriture, seule très loin de tout. »

Marguerite Duras (1993,13)

Pour Lacan, « Tout ce qui est écrit part du fait qu’il sera à jamais impossible d’écrire comme tel le rapport sexuel. C’est de là qu’il y a un certain effet du discours qui s’appelle l’écriture. » (Livre 20, 47) Nuée du langage, ce qui s’écrit relève des résidus de la jouissance, et à proprement parler d’une jouissance féminine que Lacan distingue de la jouissance phallique, la femme n’étant pas-toute par rapport à cette jouissance phallique. Écrire comme un homme/une femme, écriture féminine théorisée dans les années 1970, qui articule l’appartenance sexuée à la pratique littéraire : « Il faut que la femme s’écrive : que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l’écriture » écrit Hélène Cixous dans « Le rire de la Méduse » (1975). Écrire, scribere, a pour filiation étymologique « gratter, inciser », comme le rappelle le titre d’un livre d’Annie Ernaux, « L’écriture comme un couteau ». Écrire est un acte de séparation qui apporte des solutions psychiques provisoires a l’autrice/auteur, dans la mesure où cette activité inscrit un écart du sujet avec lui-même, avec quelque objet primaire, un écart entre elle/lui et son objet-livre pour s’adresser à un/une autre. L’acte d’écriture établit un lieu, un espace littéraire préservé où la subjectivité de l’autrice/auteur tient hors d’atteinte les forces dissociantes des pulsions internes, les éléments traumatiques, incestueux, impossibles à contenir au-dedans. Le support-feuille, véritable peau de Centaure, permet le passage du pur-pâtir de la détresse à une amorce de maîtrise, à une mise à distance qui permet à l’autrice/eur de relativiser sa détresse : « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère » écrivait Proust. Les écrivains, les autrices, inventent dans la langue une nouvelle langue, elle/il met à jour de nouvelles puissances grammaticales ou syntaxiques. Elle/il entraîne la langue hors de ses sillons, elle/il l’a fait délirer comme l’affirme Deleuze. Écrire met en jeu la voix et l’entendre, c’est à travers les mots, entre les mots, que la lectrice/le lecteur entend et voit, l’histoire, les couleurs, les chants. La littérature est du côté de l’inachèvement, du côté toujours en train de se faire, du devenir. Au creux de l’espace littéraire, les choses restent énigmatiques et pourtant non-arbitraires, l’écriture saisit l’intimité de la vie et de la mort.

« La structure fondamentale, centrale, de notre expérience est proprement de l’ordre de l’imaginaire. » écrit Lacan (Livre 2, 56) Imaginer vient du latin « concevoir dans son esprit l’image d’un être ou d’une chose ». Imaginer est dérivé du latin imago, image, que C. G. Yung introduisit pour désigner une représentation inconsciente du père et de la mère. Le premier écran est celui du miroir dans lequel se reconnaît l’enfant et son image, son moi, dans son unité sera authentifiée par ce premier miroir qu’est le regard de sa mère. Assomption jubilatoire de l’enfant qui se reconnait dans cette forme primordiale et où son corps vécu comme morcelé est unifié par le regard maternel. Lacan désigne ce moment décisif « le stade du miroir », entre six et dix-huit mois. Registre de l’image, imaginer est une projection imaginaire du moi sur l’écran que devient un autre, relation duelle avec ce qu’elle peut comporter de méconnaissance, d’aliénation, d’amour, d’agressivité, de haine, d’envie. S’instaure la méconnaissance de tout être humain quant à la vérité de son être, et se dessine l’image d’elle/de lui, qu’elle/il va donner aux autres. Cette tension à l’image offerte par le miroir, la relation spéculaire, aliénante, du sujet à lui-même est ouverte par l’acte de nomination, dramaturgie de l’inscription dans le registre du symbolique, dans l’ordre du langage, qui amène une stabilité psychique satisfaisante au sujet et l’ouvre au devenir, au désir. Il existe alors une ex-centration du sujet par rapport à son moi, une discordance, qui ouvre au sujet divisé de l’inconscient. Imaginer renvoie alors, à cette capacité que la personne a de donner une forme à ce qui vient de répondre à une perte, à un manque. Celles/ceux captives/captifs de leur image sont des narcisses amoureux de leur propre personne, de leur moi, où l’altérité n’a pas sa place. Cependant, le narcissisme structure le psychisme à toutes les étapes de la vie et fonctionne non seulement en opposition à la relation d’objet, mais également parallèlement ou conjointement avec elle. Un narcissisme bien tempéré est une sécurité ontologique, une relation à soi-même qui se joue comme dans un miroir, et est aussi corrélatif d’une nécessaire ouverture à l’altérité. C’est un socle solide pour les névrotiques, instable dans les états-limites, effondré dans la psychose.

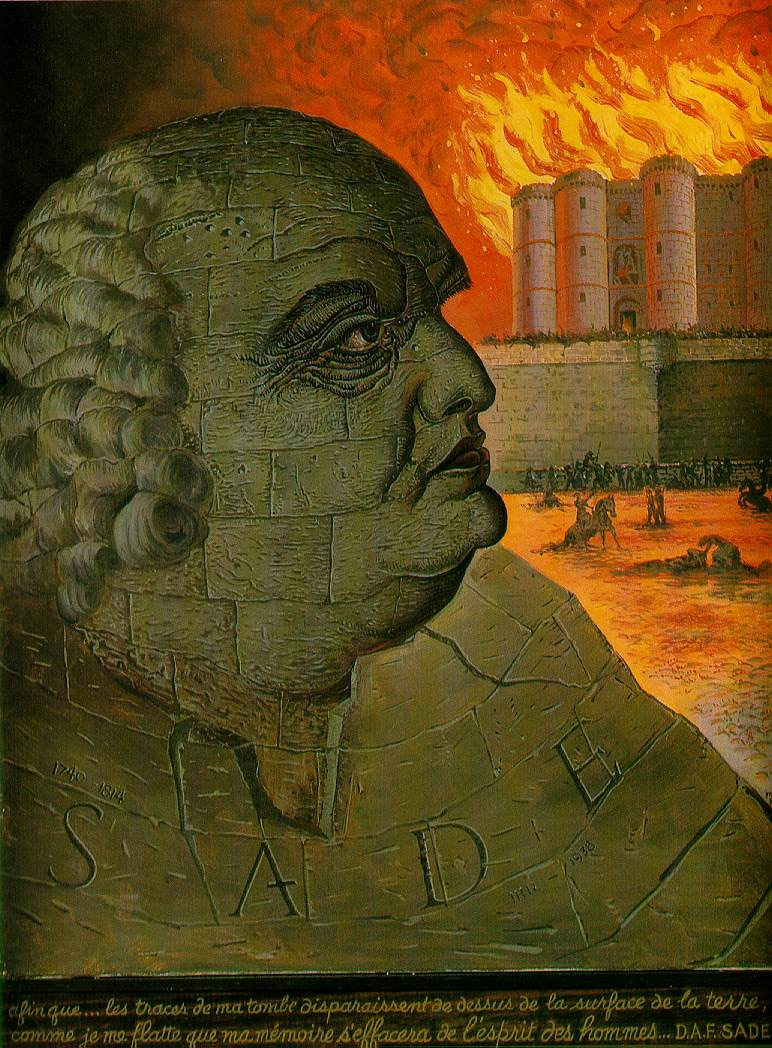

Lacan écrit : « La jouissance est interdite à qui parle comme tel, ou encore qu’elle ne puisse être dite qu’entre les lignes pour quiconque est sujet de la Loi, puisque la Loi se fonde de cette interdiction même. La Loi en effet commanderait-elle : Jouis, que le sujet ne pourrait y répondre que par un : J’ouïs, où la jouissance ne serait plus que sous-entendue » (Livre 7, p. 248). Jouir n’est pas réductible à un naturalisme, à un orgasme, il s’agit au contraire du point où l’être compose avec le langage. La jouissance est ce moment où je ne peux pas dire. Elle n’a également rien à voir avec le plaisir. Celui-ci s’éprouve consciemment, c’est un ressenti qui permet de réduire la tension, il peut se dire tout comme le déplaisir. Le plaisir passe et disparaît tandis que la jouissance est une tension accolée à la vie même, c’est une force qui assure la répétition, tendance irréductible du sujet à aller de l’avant en essayant de compléter les actes ébauchés dans le passé, force de vie, devenir du sujet et de son aventure dans le monde. Dans l’inconscient, la jouissance à une place, celle du trou et de ses voiles, les fantasmes et les symptômes. Il existe plusieurs types de jouissance, celle du plus-de-jouir, la sexuelle et la jouissance de l’Autre. Les jouissances du corps, sont celles des bords des orifices du corps, bouche, anus, vagin, sillon pénien, etc. Elles peuvent être orales, anales, phalliques, de la voix, du regard, du rien. Il s’agit de jouissances résiduelles, substituts de jouissance, que Lacan appelle plus-de-jouir, et dont le guide est l’objet a, ce fameux objet qui brille par son absence et dont le manque organise nos pulsions en les transformant en désir. Ce plus-de-jouir n’est pas sexué, il ne renvoie pas à la jouissance sexuelle, d’où la fameuse formule de Lacan, « il n’y a pas de rapport sexuel », sauf imaginairement, dans l’amour, où le sujet vit les mirages d’une fusion. Ce qui reste de la jouissance, ce qui chute, c’est le désir, ce désir éminemment humain qui protège le sujet de la jouissance. La jouissance est visée dans un effort de retrouvaille, et ce qui vient à la place, c’est un trait, une marque, et dans cette faille choit l’objet a, cet objet cause du désir. La jouissance sexuelle est marquée de l’impossibilité d’établir l’un du rapport sexuel, elle est désignée comme phallique. Le phallus qui symbolise le sexe de l’homme est ce signifiant particulier qui balise le chemin de la jouissance, du désir. Le signifiant phallus est l’obstacle rencontré par la jouissance, il est également le seuil mythique au-delà duquel s’ouvre le monde mythique de la jouissance de l’Autre, jouissance totalement déchargée, jouissance absolue à l’instar de l’acte incestueux. La jouissance absolue se marque pour Freud du sceau d’un mythe, celui du père originaire, celui de la horde qui jouit de toutes les femmes avant que les fils ne le tuent, Totem et Tabou, instituant ainsi corrélativement, la loi et l’interdit de l’inceste. Quand la jouissance domine, les mots disparaissent pour l’action, les passages à l’acte alors que dans le plaisir et le désir, l’image surgit. Avec Kant et Sade, Lacan fait mention de l’existence d’une jouissance comme impératif. Le résultat de cette instance inconsciente qu’est le Surmoi, intime le commandement « Jouis ! ». Férocité du Surmoi qui pousse le sujet vers la destruction de l’autre, ou de lui-même. Et la femme ? Pour Lacan, « La femme n’existe pas », donc pas d’universalisation possible. Sa jouissance est au-delà du phallus, elle n’y est « pas-toute », elle a un rapport avec une jouissance « supplémentaire ». Les féministes reprendront les éléments de la théorie lacanienne dans une perspective différentialiste et élaboreront les cadres théoriques d’une psychanalyse féministe, à l’instar de Luce Irigaray, Julia Kristeva, Michèle Montrelay. Luce Irigaray paiera sa subversion par son exclusion de l’École freudienne de Lacan après la publication de sa thèse, Spéculum. De l’autre femme (Paris, 1974). Celle-ci se diffusera notamment aux États Unis sous le nom de French Theory. Elle remettait en cause la psychanalyse, la considérant comme essentiellement masculine et patriarcale, parce que pensant la femme exclusivement fondée sur l’envie et la jalousie du sexe mâle, le pénis, le penisneid. La jouissance féminine est plurielle, de toutes les zones érogènes de son corps, non seulement de son vagin, mais de son clitoris, des lèvres, de la vulve, du col utérin, de la matrice, des seins, etc. L’émergence de l’identité femme ne peut se faire avec les mots des hommes, mais seulement grâce à une parole et une écriture novatrice, en sortant des places et rôles, des gestes qui leur ont été assignés par la société patriarcale. « Nous avions un sexe chargé de tant d’évènements, d’aventures et d’expériences, que l’homme aurait pu en pâlir d’envie, et voilà que c’est nous, si riches, dont on a réussi à faire des envieuses. » Annie Leclerc (1974, 51).

« Prendre le risque de l’artifice et de l’affectation de la toile peinte aujourd’hui ne vise certainement pas à produire un objet de plus dans un monde pollué de bibelots : c’est tenter d’inscrire la trace des effets de vérité qui dans le dispositif de mémoire et d’oubli du tableau signe le passage du bordel de notre corps à l’organisation de la jouissance terrible de la pensée. » affirme François Rouan (Cahiers de l’Abbaye de Sainte Croix n°69, Sables d’Olonne, 1991).

Peindre, c’est faire savoir que tout n’est pas nommé et que son objet tend à rendre visible ce qui n’a pas de nom, c’est continuer à se taire dans toutes les langues du monde. L’artiste se risque à créer un tableau, une installation. Au départ, rien ne peut être dit. La toile peut paraître primitive, inorganisée, frustre ou chaotique, mais l’artiste, seul approche l’indicible de la mort, du sexe, du trou noir, du chaos au péril, parfois, d’être happé par lui. Par un long, immense, et raisonné dérèglement de tous les sens, l’artiste produit une trace, non pas désordonnée, mais retenue, rigoureuse. L’artiste s’autorise une régression psychique qui l’ouvre à de nouveaux agencements désirants, de nouvelles associations, de nouvelles formes, arrachées aux normes en vigueur. L’énergie de l’artiste, sa pulsion vitale, s’emploie à poser un axe, un point d’appui, d’où s’origine une pulsion de mise en forme, gestaltung. Ce terme inventé par le psychiatre Hans Prinzhorn en 1920 exprime cette nécessité vitale de « former des formes » quelle que soit la situation d’oppression, de peur, de terreur, que l’artiste subit. Rythme, couleurs, formes, contours, l’artiste s’approche d’un abîme, d’une faille, du point gris, et traverse le vide, le rien. La mise en forme s’oppose à l’informe, au chaos, chemin qui se trace lui-même, au rythme du pinceau et du crayon. La mise en forme se détache du fond, est mouvement, processus, élan vital, elle est créatrice d’un sens face à l’insensé, d’une figurabilité, non d’une signification, elle produit de nouvelles voies. Toute création porte la trace d’une perte, d’un allègement, perte de jouissance pour le désir de la trace, de la sensation, évanouissement de jouissances diverses pour le plaisir. Les artistes vivent quelque chose impossible à exprimer dans le langage commun. Toute création touche à la vérité, en ce qu’elle s’expose à l’autre. Chaque toile, installation, est un dispositif, un piège à regard tendu par l’artiste au spectateur. Le tableau œuvre à dissimuler le vide, l’absence, et de ce fait, il apaise le regard, l’ordonne et fait perdre à l’œil sa violence jouissive et pulsionnelle.

Peindre.

Regarder.

En 1955, Lacan et sa femme Sylvia acquièrent L’Origine du monde de Gustave Courbet, et installent le tableau dans leur maison de Guitrancourt. Ils commandent à André Masson une composition pour le dissimuler, peint sur « un mince panneau qui glissait hors du cadre » (J. Lord, Picasso et Dora, 2000). Lacan impose aux visiteurs ce système de révélation différée du sexe ouvert d’une femme, juste après les convulsions de l’amour. Son identité est dévoilée en 2018, il s’agit de Constance Queniaux, ancienne danseuse de l’opéra. Par ce dévoilement imposé par Lacan, la/le regardeur.e est auteur/trice et affirme la puissance de son désir par ce regard porté. Dans ce piège à regard qu’est le tableau, le peintre endort les défenses du spectateur/trice, assure sa capture. La déposition de son regard a un effet apollinien, pacifiant. « Triomphe, sur l’œil, du regard » (Lacan, livre 11, 98), ce « quelque chose qui glisse, passe, se transmet d’étage en étage, pour y être toujours à quelque degré éludé -c’est ça qui s’appelle le regard » (Lacan, Livre 11, 85). Lacan en fait un des objets de la psychanalyse, « l’objet a dans le champ du visible » (Lacan, Livre 11, 97). Cet objet a surgit de la schize entre le regard et l’œil, coupure où se manifeste la pulsion scopique, moment où le regard se sépare de l’organe œil. Le tableau de Sainte Lucie pour Lacan, représente cette schize, ses yeux sur le plateau réduits à être de purs objets de désir. Le regard se distingue de l’œil dont la véritable fonction est la dévoration, l’envie, le mauvais œil. Par le regard le sujet entre dans la lumière, dans le visible. Le sujet voit, et dès qu’il est vu, il fait partie du spectacle du monde, le regard est au-dehors, le sujet est regardé de partout, il est un sujet regardé. Ce sujet regardé peut être pris au piège d’un regard pervers, sadique, pornographique, et éprouver de la honte, de la pudeur, de la peur. Iris Brey (2020) théorise le female gaze, le regard féminin, qui propose une révolution à l’écran, celle de régimes d’images appellant à regarder les corps des femmes autrement, à désirer autrement, regard qui déstabilise l’ordre et sort du discours phallocentrique, cinéma de Chantal Akerman, Jane Campion etc.

Lacan écrit : « la création de la poésie consiste à poser, selon le mode de la sublimation propre à l’art, un objet que j’appellerai affolant, un partenaire inhumain.» (Livre 7, 180) La sublimation est un perpétuel arrachement à soi, à la matière, au sol, à la terre, elle est une perte, un allègement, une purification. Elle manifeste un changement d’état, mutation rapide et admirable du point de vue chimique, de l’état solide à l’état gazeux. Pour Freud, la sublimation rend compte d’activités humaines, apparemment sans rapport avec la sexualité mais qui trouvent leur ressort dans la force de la pulsion sexuelle. Celle-ci refoulée, s’oriente vers des objets valorisés socialement, activités artistiques, intellectuelles, religieuses. Lou Andrea-Salomé qui fut la compagne du poète Rainer Maria Rilke, compris la spécificité de la création, elle qui fut, selon les termes de Freud en 1937, « à la fois la muse et la mère attentive du grand poète (…) qui éprouvait tant de détresse devant la vie. » Le rencontrant en 1911, la « compreneuse», ainsi que Freud l’appelait, devient membre de la Wiener Psychoanalytishe Vereinigung (WPV) et se consacra à partir de cette date à la cause freudienne tout en marquant sa différence avec Freud sur la question de la création. Elle se considérait en tout point hérétique à la psychanalyse dans le domaine de l’art. Pour Lou Andrea-Salomé, la sublimation ne relève pas d’un renoncement pulsionnel, mais plutôt d’un déplacement. Elle écrit que pour sublimer, il faut des triomphateurs, des sourciers. Elle précise : « Des triomphateurs, non pas ascétiques, mais au contraire capables de détecter, même dans des conditions les plus hostiles, les liens secrets qu’ils ont avec ce qui leur est le plus étranger, des sourciers qui dans les terrains les plus secs en apparence, décèlent la présence de points d’eau-des gens qui accomplissent quelque chose et non des gens qui s’abstiennent… Car l’essentiel, c’est que pour eux le physique et le psychique ne soient pas scindés au niveau conceptuel. » (Ma Vie, 36). La sublimation est une satisfaction sans refoulement, écrit Lacan (livre 7, 340). Sublimer, c’est assumer pour le sujet, un nouvel ordre symbolique au monde, c’est changer de point de vue dans un moment mutatif, c’est un changement de registre, de logique. Il précise, « Et la formule la plus générale que je vous donne de la sublimation est celle-ci – elle élève un objet… à la dignité de la Chose » (Livre 7, 143). Au cœur du processus de sublimation, se trouve la Chose, dont la position est centrale dans l’économie psychique. Das Ding, la Chose est cet humain au cœur du sujet, « objet absolu » impossible à atteindre, « pôle exclu », « étranger » représenté par un vide autour duquel s’organisent les articulations signifiantes du sujet. La Chose est impossible à représenter, elle se présente toujours voilée. Sublimer questionne l’érotique de la fonction éthique, le vrai, le beau et le laid, le bien et le mal, le désir, le détour, la transgression et les limites, la frontière et les bords, la retenue et le suspens.

Sublimer.

« La vraie barrière qui arrête le sujet devant le champ innommable du désir radical pour autant qu’il est le champ de la destruction absolue, de la destruction au-delà de la putréfaction, c’est à proprement parler l’expérience du beau – le beau dans son rayonnement éclatant, ce beau dont on a dit qu’il est la splendeur du vrai »

Lacan (Livre 7, 256)