Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA).

Exposition du « plancher » de Janot du 11 septembre au 27 avril 2025.

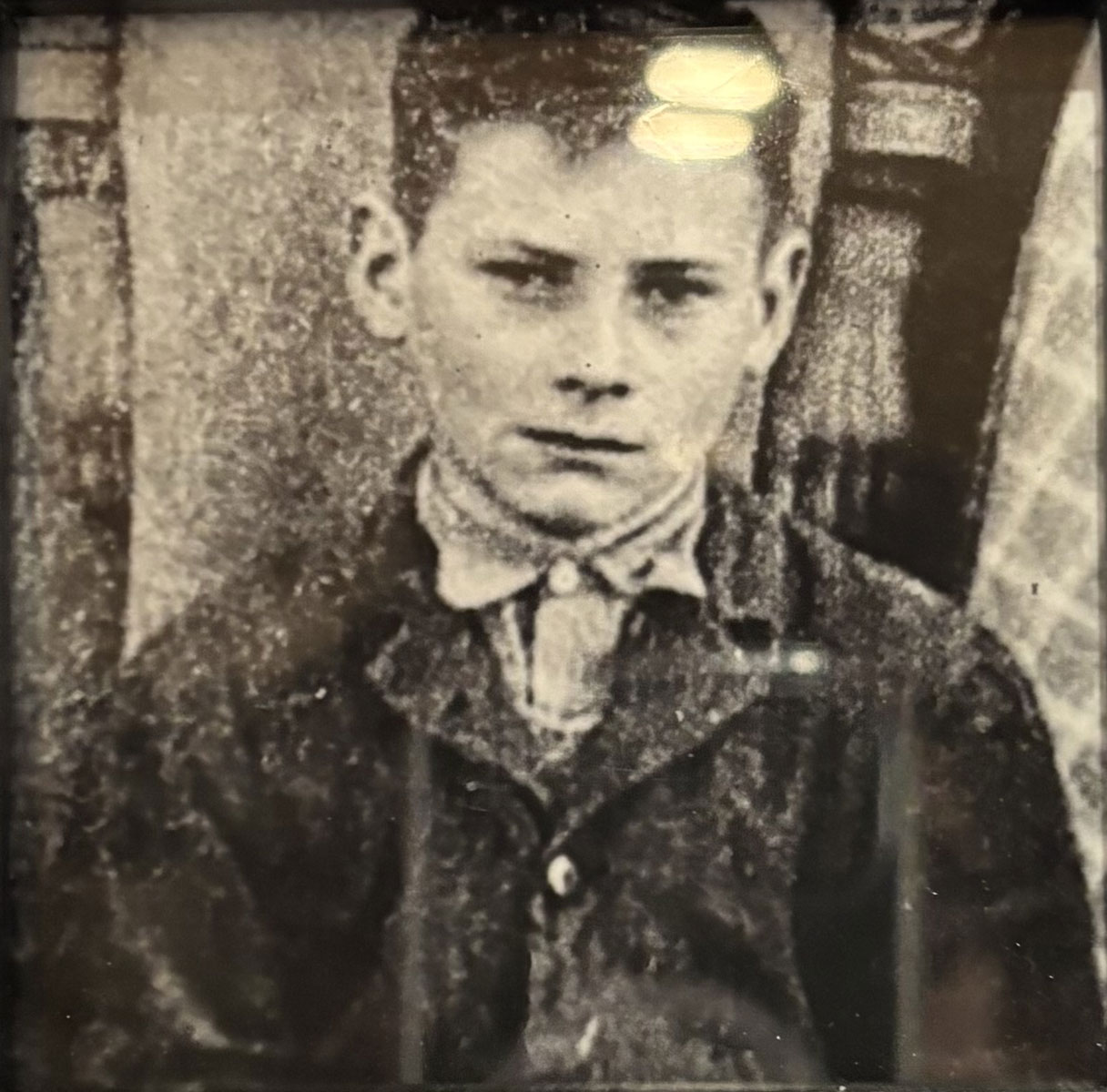

Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972) dit Jeannot/Janot et son « plancher » : l’ultime acte de vie d’un être mortel.

En revenant de l’expo.

L’objet de ce texte est de montrer les enjeux de la scénographie mise en œuvre dans cette exposition et affirmés dans les textes du catalogue. Pour Anne-Marie Dubois, la commissaire générale, il s’agit d’écarter toute référence à un « écrit brut ou un écrit d’art brut » et de signifier les apories des textes fictionnels, littéraires, psychiatriques, psychanalytiques, journalistiques. Elle écarte le diagnostic de schizophrénie « trop réducteur » émis par le Dr. Guy Roux le découvreur du Plancher, du Pr. Jean-Pierre Olié, au profit d’une approche de « l’objet esthétique », son « inscription créative et historique ». Elle souhaite oublier certains éléments biographiques, même si « la mort de la mère Joséphine, semble avoir été une étape importante de l’histoire familiale. » La politique muséale d’Anne-Marie Dubois est de faire entrer le Plancher dans « l’art culturel ». Les textes de Dominique Viéville, historien de l’Art monumental, d’Ariane Bruneton, ethnologue, confirment la rupture avec les analyses antérieures en opérant différents déplacements, sur la caractérisation du Plancher et de ses écrits, sur le statut de Jean en tant qu’artiste d’art culturel et la question de la sublimation, sur l’impact des événements familiaux sur la production de cette œuvre, sur les conséquences des décisions des institutions publiques, sociales et sanitaires concernant Jean et sa sœur Paule.

Par souci muséal, esthétique, au cœur de l’hôpital Sainte-Anne, Anne-Marie Dubois rompt avec la politique de ces prédécesseurs, qui ont voulu, à l’instar du Pr. Jean-Pierre Olié, exposer le Plancher afin de « combattre la honte et les préjugés qui pèsent sur les maladies mentales ». Quel enjeu éthique pour ce musée, qui devrait être ce lieu symbolique de la résistance aux forces dominantes d’uniformisation, de normalisation, et de « solennisation esthétique » insistantes dans nos sociétés, selon l’expression de Michel Thevoz. Ne faudrait-il pas continuer à montrer la subversion des codes, la puissance de vie et de création au cœur de la folie ? Comment mettre en œuvre une contre-violence symbolique, une revendication radicale d’ « estrangeté » ? Comment faire œuvre d’hospitalité afin de ne pas abandonner ces Irréguliers dans leur détresse face à l’ostracisme causé par la peur de la folie, de la singularité ?

DANIELE ROSENFELD-KATZ. 23 mars 2025.

Psychanalyste.

Anc. Maîtresse de conférences des Universités,

Membre de la SFPE-AT.

Membre de l’association Pandora.